Nous n’avons pas attendu les crises récentes pour être convaincus de l’importance de produire et consommer français. Pour preuve : 86% de notre offre est origine France ! Et dès 2025, nous avons pour objectif d'atteindre les 90% !

Si la France a massivement recours à l'importation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, celles des tisanes Biocoop sont 100% origine France !

La gamme de tisanes Biocoop vient d'ailleurs de s’enrichir. L’occasion de suivre William Marotte au pied de la chaîne des Puys près de Riom en Auvergne, et de redécouvrir un métier très ancien peu connu : cueilleur de plantes.

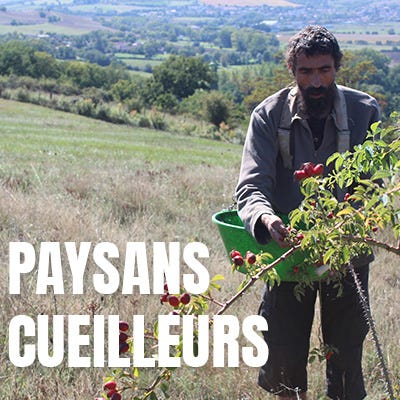

«Paysan cueilleur ou paysan sans terre ! » C’est ce que répond William Marotte quand on lui demande de définir son métier qu’il exerce depuis une vingtaine d’années dans le Massif central.

« Paysan parce que nous cueillons, nous taillons, nous stimulons, nous exerçons une action sur le milieu. Mais nous n’avons pas de terre. C’est le plus vieux métier du monde ! Nous sommes itinérants, dans les prairies, les forêts, le long des chemins », explique-t-il tandis que son pouce presse la base d’une baie rouge pour la faire tomber dans le bac de récolte sanglé autour de son cou.

C’est le fruit de l’églantier, ou cynorrhodon, prisé pour sa teneur en vitamines C et A et son goût acidulé en tisane.

Sicarappam, la petite coopérative fondée il y a 45 ans que le cueilleur préside, collecte une centaine de tonnes de plantes par an et rassemble une cinquantaine de membres au profil varié.

Le fruit de l’églantier, le cynorrhodon, se consomme essentiellement sous forme de tisanes ou de confitures.

L’originalité de ce collectif avec qui Biocoop a contractualisé est de rassembler majoritairement des cueilleurs de plantes sauvages qui veulent vivre de ce métier et d’être 100 % bio.

Tout comme leur coopérative, les cueilleurs sont régulièrement contrôlés sur un cahier des charges bio spécifiques.

Ils doivent tenir un registre de cueillette précisant les jours, les sites, le rendement, fournir des cartes de localisation… Un plus quand on sait les contours de l’activité encore flous et la demande croissante.

Sicarappam est labellisée Bio équitable en France.

Son président en est fier car cela assure au consommateur le respect de critères sociaux et environnementaux supplémentaires sur tout le circuit, à commencer par « une juste rémunération des paysans cueilleurs, alors que certains opérateurs délocalisent ou importent, jusqu’aux saisonniers étrangers peu formés ».

Derrière la cueillette, se cachent parfois des conditions de travail précaires. La France importe plus de plantes en l’état qu’elle n’exporte et les volumes ne cessent de croître.

Premiers pays d’importation : Allemagne, Espagne, Pays-Bas… et aussi Inde, Chine, Maroc et Turquie. « La vigne rouge vient souvent d’Espagne, le tilleul, des pays de l’Est », observe William Marotte.

Cueillir à la main des milliers de fleurs exige beaucoup de temps !

« On est attentifs aux lieux de prélèvements, exempts de pollution, même si des analyses pour les rechercher sont effectuées. Nous suivons les recommandations de l’Association française des cueilleurs dont nous sommes adhérents pour limiter au maximum l’impact sur le milieu. »

Maintenir la biodiversité et les sites de cueillette conditionne aussi l’avenir du métier.

Ces démarches contribuent à professionnaliser une activité qui attire, bien qu’il existe encore peu de formations.

« Il est difficile de dénombrer précisément le nombre de cueilleurs en France », ajoute William Marotte.

Lui, c’est en rencontrant Daniel Chaud, le fondateur de la coop qui l’avait invité à une cueillette, qu’il a eu le déclic. Sur le terrain et au gré des rencontres, le jeune animateur environnement qu’il était s’est alors formé.

Un cueilleur peut se déplacer au-delà de sa région. Son année s’ouvre en février avec le romarin en fleur par exemple et finit en novembre avec les racines, guimauve, consoude… On cueille aussi parce que toutes les plantes ne sont pas cultivables.

Pour les fruits du rosier sauvage (l’églantier), William Marotte commence au début de l’automne et va remontant les reliefs jusqu’au début de l’hiver. Souvent solitaire, il aime ce côte à côte avec les plantes, « ses seuls maîtres ! », dit-il, persuadé qu’une plante sauvage donne le « meilleur » du lieu où elle pousse parce qu’elle l’a choisi et s’y s’épanouit robustement. Une plante à sa place !

Ainsi, les baies de l’arbuste épineux seront séchées, triées, concassées pour les débarrasser des grains et des poils urticants – le fameux poil à gratter – puis ensachées.

Par exemple, dans le mélange « Vitalité » de Biocoop composé de menthe poivrée, romarin et frêne sauvage. En résulte une tisane fraîche, herbacée que le cynorrhodon relève et colore. À ce stade alors, qui oserait encore nommer la baie d’églantier de son nom vulgaire… le gratte-cul

Sources chiffrées de l’article : FranceAgriMer 2021 et 2022 et Rapport d’information du Sénat sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales des filières et métiers d’avenir, n° 727-2018

Après avoir été récolté, le cynorrhodon est séché, trié, concassé puis ensaché.

« Derrière le projet herboristerie initié il y a plus de 5 ans, il y a la volonté de Biocoop de relocaliser toute sa gamme qui venait alors pour moitié d’Europe », explique Isabelle Charotte, responsable filière.

C’est un projet tripartite comme Biocoop en a l’habitude. Il réunit Sicarappam, la société Adatris en Anjou, des passionnés qui cultivent, transforment et sourcent des plantes médicinales bio, et Biocoop, le commerçant, autour d’engagements : 3 ans sur les volumes, etc.

« Il est emblématique pour la biodiversité, poursuit-elle. On sait que plusieurs plantes sont menacées à terme par des pratiques de cueillette abusives comme dans le Massif central. Or Sicarappam participe à la protection des ressources lors de la cueillette. Ce point est dans le cahier des charges Bio équitable en France auquel elle a participé. »

Côté Adatris, les producteurs cultivent selon la démarche de l’association Biodiscore, dont l’objectif est de maintenir, voire restaurer, la biodiversité. Ce collectif bio dont fait partie Biocoop et d’autres acteurs(Jardins de Gaïa, Triballat, Côteaux nantais…) travaille sur « l’effet mosaïque » et incite les producteurs à le recréer.

L’effet mosaïque consiste à imbriquer les différents constituants d’un milieu (haies, espèces…) : plus la mosaïque se resserre, plus l’imbrication entre les espèces est forte, plus la restauration de la biodiversité devient possible.

Choisir les tisanes de la marque Biocoop, c’est participer à la relocalisation, à la protection et à la régénération de la ressource.

À côté des tisanes, cœur de la phytothérapie traditionnelle, les plantes médicinales et aromatiques se retrouvent aujourd’hui dans de nombreux domaines : médicaments, compléments alimentaires, alimentation et soins des animaux, protection des cultures…

Le marché de la santé et de la beauté naturelle représente en France plus

de 3 milliards d’euros ;

On recense 120 espèces végétales cultivées et 350 plantes sauvages sur

le territoire métropolitain.

Depuis 2000, les surfaces cultivées ont beaucoup augmenté (32% en 5 ans). Sur 67000 hectares, 18% sont en bio.

En France, les bassins de production sont plutôt spécialisés : les plantes aromatiques sèches dans le Sud-Est, les fraîches en Bretagne, Drôme, Ardèche ou Bassin parisien, les médicinales dans le Maine-et-Loire, et, particularité, les sauvages dans les Vosges, les Alpes et le Massif central.

Les importations françaises ont augmenté de 51% en 10 ans pour atteindre 49000 tonnes et une valeur de 212 millions d’euros en 2020 (+ 76%). Sans compter les importations d’huiles essentielles (HE) d’Inde (menthe), d’Italie (agrumes) et de Chine (autres HE) parmi les principaux fournisseurs.

Nous n’avons pas attendu les crises récentes pour être convaincus de l’importance de produire et consommer français. Pour preuve : 86% de notre offre est origine France ! Et dès 2025, nous avons pour objectif d'atteindre les 90% !

Au commencement d’une relation entre Biocoop et un groupement paysan qui devient sociétaire de la coopérative, il y a souvent une problématique agricole et l’idée que, collectivement, on n’ira pas forcément plus vite mais certainement plus loin que tout seul !